現代社会において、QRコードはスマートフォンユーザーなら誰もが日常的に利用する便利なツールとなっています。しかし、その普及と共に、悪意あるサイバー犯罪者によるQRコード詐欺が急速に蔓延し、被害件数が飛躍的に増加していることが明らかになっています。特に、わずか1年で日本国内における被害件数が9倍にまで増加したとの報告もあり、私たちはその手口と防衛策を知っておく必要があります。本記事では、実際の事例を交えながら、QRコード詐欺の最新の手口と、被害を未然に防ぐための具体的な対策について詳しく解説いたします。これからQRコードを利用する際の注意点や安全に活用する方法をしっかりとご理解いただき、万が一の被害から身を守るための一助としていただければ幸いです。

1. QRコード詐欺の現状と被害の急増

1.1 普及と共に拡大する脅威

近年、QRコードは飲食店のメニューや支払い、各種案内など、さまざまなシーンで利用されるようになりました。しかし、その利便性の裏で、QRコードを悪用した詐欺手口が急速に拡大しています。実際に、日本国内におけるQRコード詐欺の被害件数は、たった1年で9倍に増加したと報告されています。

1.2 知らなければ被害に遭う可能性

QRコードは見た目では本物か偽物かを判断することが非常に困難なため、知らずに悪意あるコードをスキャンしてしまう危険性が高まっています。この記事では、具体的な被害事例を通して、その危険性と対策を明らかにしていきます。

2. 具体的な詐欺手口の紹介

2.1 タピオカティ専門店での被害事例

あるタピオカティ専門店のガラスドアに、「アンケートに答えると無料のミルクティーがもらえる」と記載されたQRコードが貼付されていました。店のファンだった女性は、そのQRコードを信じてスキャンし、指示に従いアプリをダウンロードしました。しかし、実は本物のQRコードの上から偽のコードが貼り付けられており、そのアプリにはマルウェアが仕込まれていたため、個人情報が次々と流出。最終的には、銀行口座から約230万円が不正に引き出されるという深刻な被害に発展しました。

2.2 家賃支払い変更詐欺の手口

また、家賃に関する重要なお知らせとして、偽のQRコードが自宅に貼付されるケースも報告されています。詐欺グループが大家さんになりすまし、正規の不動産会社の名前やロゴを使用したチラシを配布。QRコードをスキャンすると、実際の家賃支払い手続きではなく、詐欺業者の指示に従って支払いが行われ、結果として家賃を騙し取られるという被害が発生しています。

3. 大手企業・公共機関でのQRコード乗っ取り事例

3.1 大手企業の公式QRコードの乗っ取り

さらに、オートバックスなど大手企業が公式サイトで発表したお詫びとお知らせのパンフレットにも、QRコードが記載されています。しかし、これらのQRコードは一度正しく表示されても、時間が経過すると不正なサイトへと転送され、クレジットカード番号の入力を求める画面に誘導される事件が発生しています。

3.2 学習院大学のパンフレット事例

また、学習院大学が2024年に発行したパンフレットにおいても、使用しないと明記された部分にQRコードが貼付され、当初は正規のサイトに誘導されていたものの、しばらくすると転送先が不正サイトに変更されるという事例も報告されています。これらは、どんなに信頼のおける組織が発行したQRコードであっても、悪意ある第三者による乗っ取りのリスクがあることを示しています。

4. QRコード作成時に潜むリスク:短縮URLの罠

4.1 短縮URLの仕組みと危険性

QRコードを作成する際、長いURLを短縮URLに変換するサービスがよく利用されます。短縮URLは、文字数を大幅に削減できるため便利ですが、その裏側ではリダイレクトの仕組みにより、実際には本来のURLが隠蔽され、後に偽サイトへ転送されるリスクが存在します。

4.2 リダイレクト広告や有効期限の問題

悪意のある事業者が短縮URLを操作することで、アクセス時に広告が表示されたり、有効期限が切れた後に別の第三者のサイトに転送されたりするケースも確認されています。これにより、ユーザーは知らずに不正なサイトへ誘導され、個人情報が漏洩する恐れがあります。

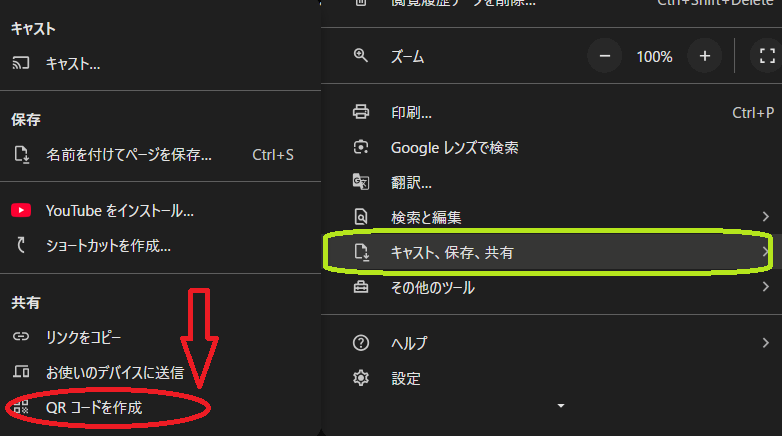

4.3 安全なQRコード作成のための対策

QRコードを作成する際は、信頼性の高いサービス、たとえばGoogle Chromeの内蔵機能を利用して、直接QRコードを生成することが推奨されます。こうした方法を用いることで、短縮URLによる不正なリダイレクトのリスクを最小限に抑えることができます。

5. QRコードの便利な活用事例とその注意点

5.1 QRコードの多様な利用方法

一方で、QRコードは非常に便利なツールでもあります。たとえば、スキャンするだけでTwitterへの投稿が完了したり、来訪者が簡単にWi‑Fiに接続できたり、事前に設定されたパスワードでネットワークにアクセスできるなど、様々なシーンで活用されています。

5.2 具体的な活用事例

・Wi‑Fi接続:ネットワーク名(SSID)とパスワードをQRコード化することで、ユーザーは長い文字列を入力する手間なく、簡単にWi‑Fiに接続することができます。

・メール送信:定型文のメールを送る必要がある場合、送信先アドレスや件名、本文をQRコード化し、迅速なメール送信が可能です。

・電話発信:名刺にQRコードを印刷することで、スキャン一つで自動的に電話をかけることができ、連絡先の共有がスムーズになります。

・地図共有:Googleマップの位置情報をQRコード化し、共有することで、目的地へのアクセス情報を簡単に提供できます。

5.3 活用する際の注意点

QRコードの便利さを享受する一方で、先に述べた詐欺手口に注意が必要です。特に、QRコードスキャン後のURLが正規のサイトであるかを必ず確認する習慣を身につけることが、防衛策として重要です。

6. まとめと今後の対策

6.1 本記事の総括

本記事では、QRコード詐欺の現状、具体的な手口、さらには短縮URLのリスクやQRコードの便利な活用事例について詳しく解説いたしました。特に、タピオカティ専門店での被害や家賃支払い詐欺、大手企業のQRコード乗っ取り事例など、実際に発生している事件を通して、QRコードが悪用されるリスクの深刻さをお伝えしました。

6.2 防衛策の重要性

私たちがQRコードを安全に利用するためには、スキャン後に表示されるURLを確認すること、信頼性の高いQRコード作成サービスを利用すること、そして定期的に最新の情報をチェックすることが不可欠です。

6.3 読者への提案

QRコードは、正しく活用すれば非常に有用なツールですが、悪用されると大きな被害に繋がります。この記事で紹介した手口と防衛策を十分に理解し、今後の利用時には十分な注意を払っていただくとともに、周囲の人々にも最新の情報を共有していただければ幸いです。

6.4 今後の情報収集

今回ご紹介した内容は、日々進化するサイバー犯罪の一例に過ぎません。最新の詐欺手口や防衛策については、引き続き信頼性の高い情報源からアップデートを行い、常に安全なインターネット環境を維持することが求められます。

Google Chromeからの安全QR作成方法